実験計画法1 一元配置実験

公開日2020年7月28日 最終更新日 2021年9月19日

みなさんこんにちは、michiです。

前回の記事では回帰分析の手順を学びました。

今回は実験計画法について勉強していきます。

今回はちょっと長めの記事になります。

目次

①実験計画法とは

実験計画法の目的は、少ない検証数で一番良い水準を見極めることです。

例えば次の場合を考えてみましょう。

例)猫さんが満足できるようになでなでしたい。次の3種類の因子がある

- 父がなでなで or 母がなでなで

- 「ねこじゃすり」でなでなで or 素手でなでなで

- 雨の日になでなで or 晴れの日になでなで

現実的に猫さんに満足度を聞くことはできませんが、何回検証実験が必要でしょうか?

普通に考えたら、2×2×2=8回 必要ですよね。

しかし、実験計画法では4回でよいのです。

実験計画法における組み合わせは下表のようになります。。

このように、因子が3つ以上ある実験を多元配置実験というのですが、QC検定2級では出題されません。

ヾ(・_・;) オイオイ

QC検定2級で出題されるのは、因子が1つの一元配置実験か、因子が2つの二元配置実験になります。

多元配置実験を学ぶわけではないので、実用性でいうと物足りない感も否めませんが、実験計画法を学ぶために、一元配置実験と二元配置実験を学んでいきましょう。

\[\]

本題に入る前に、次の専門用語を覚えておきましょう。

- 因子:検証で比較したい条件

- 水準:各因子の持つ条件

先ほどの猫さんの例で考えると、「誰が、何で、どんな天気の日に」の3つの因子があることが分かります。

この時、三つの因子それぞれに、2つずつの水準があることも分かります。

\[\]

また、因子には次の3種類があります。

- 制御因子:水準の指定や選択が可能なもの

- 標示因子:実験では制御するが、適用の場では制御できるとは限らないもの

- 誤差因子:実験結果がばらつく要因で、制御できないもの

先ほどの猫さんの例でまた考えると、「誰が、何で」は制御因子で、「どんな天気の日に」は標示因子になります。

天気は実験では選択できても、天気自体を常にコントロールはできませんよね。

誤差因子は、例えば「ねこじゃすり」の出来栄えや父母の体調など、因子がばらつく要因となるものです。

\[\]

②フィッシャーの三原則とは

フィッシャーの三原則は次の三つです。

- 反復の原則:繰り返し実験を行うことで、精度を上げる

- 無作為の原則:実験の慣れ(系統誤差)を偶然誤差にするため、ランダムに実験する

- 局所管理の原則:系統誤差の発生する要因毎に「ブロック」にわけ、ブロック内に比較したい条件を入れる

「①実験計画法とは」で例に挙げた、猫さんをなでなでする場合で考えてみましょう。

・反復の原則は、イメージしやすいと思います。

実験を1回やって終了するのではなく、何度か繰り返すことで、水準間の違いをはっきりさせます。

\[\]

・無作為の原則は、父と母が規則的に交互に猫さんをなでなでした場合、母のなでなでに満足したのか、父の次に母がなでなですることで満足したのか、わかりません。

このように順番によって生まれる「系統誤差」をなくすため、くじ引きなどで実験をする順番をランダムにします。

\[\]

・局所管理の原則は、ほかの要因が猫さんの満足度に影響しないようにすることです。

例えば、先ほどの例では取り上げなかった、なでなでのタイミング(時間)やソファーの上(場所)など、ほかの因子を揃えて実験します。

以上がフィッシャーの三原則になります。

\[\]

③分散分析法の考え方(一元配置法の場合)

回帰分析で使用したように、実験計画法でも分散分析表を使います。

回帰分析では、「回帰による変動が、残差による変動より、全体に与える影響が大きいか」を検定しました。

一元配置法における分散分析は、因子の水準を変えたことで「級間変動が、級内変動より、全体に与える影響が大きいか」を検定します。

さてNewワードが出てきました。次の意味です。

- 級間変動:因子の水準の違いよる変動(=級間平方和\(S_A\))

- 級内変動:因子以外の要因による変動(=誤算平方和\(S_E\))

級間平方和\(S_A\) の求め方は、次の章で手順を説明します。

回帰分析と同様に分散分析表を作成すると、下図のようになります。

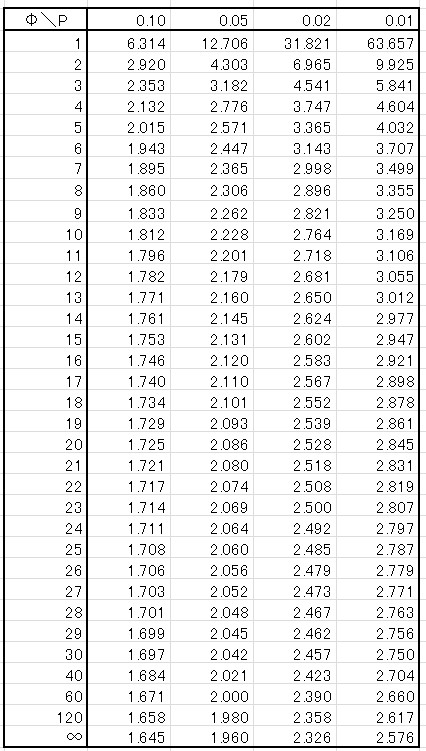

この時 \(F_0 = \frac{V_A}{V_E} > F(Φ_A,Φ_E;α)\) であれば、有意差ありと判定されます。

意味としては、「因子の水準間に有意な差がみられる」と判定しています。

F検定を行うのは、回帰分析の時と同じ理由で、ばらつき具合を比較評価するためです。

※回帰分析では、回帰による自由度は常に「1」でしたが、実験計画法では各因子の自由度は、「水準の数-1」となります。

全体の自由度は「データ数-1」となり、誤算の自由度は、「全体の自由度ー因子のの自由度=データ数ー水準の数」となります。

\[\]

④分散分析の手順

それでは、実験計画法における分散分析の手順を紹介します。

- データの二乗表を作る

- 修正項(CT)を求める

- 各平方和(総平方和\(S_T\)、級間平方和\(S_A\)、級内平方和\(S_E\))を求める

- 各自由度(総自由度\(Φ_T\)、因子Aの自由度\(Φ_A\)、誤差の自由度\(Φ_E\))を求める

- 各不偏分散と分散比を求める

- 分散分析表を作る

- F検定を行う

- 各水準の母平均の点推定を行う

- 信頼区間の幅を求める

- 水準間の差を検定する

(⌒(´-ω-)_ 長いよ

\[\]

よく見ると、③~⑦は回帰分析と同じようなやり方をしています。

①、②は分析を始めるための事前準備みたいなものです。

⑧~⑩が実験計画法における推定になります。

では、簡単に、それぞれやっていることを説明します。

\[\]

①データの二乗表を作る

実験計画法の問題では、測定データのみを与えられている場合がほどんどで、自分で平方和(ばらつき)を計算する必要があります。

平方和(ばらつき)の計算を容易にするために、二乗表を作ります。

\[\]

②修正項(CT)を求める

データの二乗表を作成したら、いよいよ平方和の計算になります。

\[修正項(CT)=\frac{(データの合計)^2}{データ数}\]

記事「平方和の式の暗記法」で紹介した、「庭にひくサンプル分のワニ」の「サンプル分のワニ」に該当する部分を計算します。

\[\]

③各平方和(総平方和\(S_T\)、級間平方和\(S_A\)、級内平方和\(S_E\))を求める

ここで気をつけることは、級間平方和\(S_A\) の求め方です。

級間平方和\(S_A\) は、下の計算式で求められます。

\[級間平方和S_A=\displaystyle \sum_{i=1}^n \frac{(A_i の合計)^2}{A_i のデータ数} – 修正項(CT)\]

修正項(CT)は、「サンプル分のワニ」ですので、平方和の求め方と同じになります。

しかし、引き算される側は、データ数で割り算をしています。

なぜでしょうか?

(。´・ω・)?

理由は、「級間平方和\(S_A\)」を求めているからです。

全体としての二乗の和が知りたいのではなく、水準間のばらつきを級間平方和\(S_A\) で求めています。

そのため、各水準の二乗の平均値を、水準の数だけ足し合わせることで、「(水準間の)二乗の和」を求めています。

\[\]

なお、総平方和\(S_T\) は、水準毎に分けるのではなく、全体のばらつき(平方和)を計算するので、

\[総平方和S_T = \sum (データの二乗)- 修正項(CT)\]

で求められます。

\[\]

④各自由度(総自由度\(Φ_T\)、因子Aの自由度\(Φ_A\)、誤差の自由度\(Φ_E\))を求める~⑦F検定を行う

は、回帰分析の時と同じプロセスですので、実例を解きながら確認しましょう。

\[\]

⑧各水準の点平均の推定を行う

異なる水準で実験をしているので、水準の違いによるデータの平均値の違いを計算します。

\[\]

⑨信頼区間の幅を求める

「⑧各水準の点平均の推定を行う」で各水準の点平均値を求めました。

その点平均値を中心に、ある程度の「ばらつき」があるはずです。

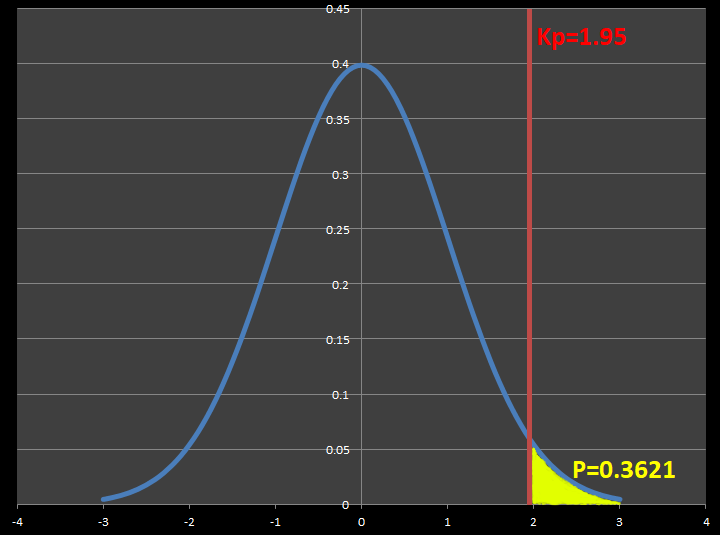

その「ばらつき」をt分布を使って、信頼度95%の区間推定を行います。

この時の区間の幅は以下の式で表されます。

\[水準の点平均値±t(Φ_E,0.05)×\sqrt{\frac{V_e}{n}}\]

※\(Φ_E\):誤差の自由 \(V_e\):誤差の不偏分散 \(n\):各水準毎の観測数

\(n\)は各水準毎の観測数ですので、間違えないようにしましょう!

\[\]

⑩水準間の差を検定する。

水準の違いによる平均値の差と、そのばらつきを計算できたので、\(lsd\) (最小有意差)を計算します。

最小有意差を計算することで、「どの水準間に有意な差があるか」を検討します。

水準間の観測数が同じ場合は、\(lsd\)(最小有意差)は

\[lsd=t(Φ_E,0.05)×\sqrt{\frac{2V_e}{n}}\]

で表されます。

この値より、水準の点平均値の差が大きければ、有意な差がある(水準間で差がある)と判定できます。

\[\]

⑤最小有意差\(lsd\)の計算

さて、先ほど\(lsd\)(最小有意差) は、\(lsd=t(Φ_E,0.05)×\sqrt{\frac{2V_e}{n}}\) と表しました。

なぜ\(lsd\)(最小有意差) はこの式になるのでしょうか?

(。´・ω・)?

この関係式は「チューキー・クレーマーの方法」から来ています。

※おそらくQC検定2級び出題範囲を超えるので、興味があれば続きを読んでください。

チューキー・クレーマーの方法では、検定統計量\(t_{ij}\) は下式の通りになります。

\[t_{ij}=\frac{|\bar{x_i}-\bar{x_j}|}{\sqrt{V_E(\frac{1}{n_i}+\frac{1}{n_j})}}\]

この検定統計量\(t_{ij}\) が、t表の値よりも大きいときに、帰無仮説である「母平均値に差はない」が棄却され、対立仮説である「母平均値に差がある」が採択されます。

二水準間の観測数が同じ場合、\(n_i=n_j (=n)\) となるので、検定統計量\(t_{ij}\) は、

\[t_{ij}=\frac{|\bar{x_i}-\bar{x_j}|}{\sqrt{\frac{2V_E}{n}}}\]

となります。

比較するt表の値を\(t(Φ_E,0.05)\) とすると、母平均値に差があると判定されるときは、

\[t_{ij}=\frac{|\bar{x_i}-\bar{x_j}|}{\sqrt{\frac{2V_E}{n}}}>t(Φ_E,0.05)\]

\[\large{⇓}\]

\[|\bar{x_i}-\bar{x_j}|>t(Φ_E,0.05)×\sqrt{\frac{2V_E}{n}}\]

これで、\(lsd\)(最小有意差) は計算できました。

\[\]

ところで、この検定統計量\(t_{ij}\) はどこから来たのでしょうか?

正直私はチューキーさんの頭の中がわからないので、正しい答えか自信はありませんが、記事「ポアソン分布の検定と推定」を思い出してみましょう。

この記事では、ポアソン分布の検定統計量\(Z\) を下の式で書きました。

\[Z=\frac{λ_A – λ_B}{\sqrt{λ×(\frac{1}{n_A}+\frac{1}{n_B})}}\]

\(λ_A,λ_B,λ\):単位回数あたりの注目する事象の発生回数

なんかチューキーっぽいですよね。

\[λ_A-λ_B⇒|\bar{x_i}-\bar{x_j}|\qquad λ⇒V_E\]

とすることで、対応関係が分かります。

この検定統計量\(t_{ij}\) がt分布に従う理由は、各水準の観測数を増やせば、測定精度があがること(フィッシャーの三原則)を考えれば納得できます。

\[\]

⑥実例を解いてみる

それでは、最後に問題を解いて確認してみましょう。

問)父,母,私でニャン太君をなでなでした時、ニャン太君の滞在時間(分)を測定した結果、下表の結果となった。

なでなでは、ランダムな順番で行った。分散分析表を作り、水準間に有意な差があるかを検定してください。ただし、有意な差がある場合は、各水準の信頼区間を95%の信頼度で求め、三者間の差があるかを調べよ。

\[\]

ちょっと問題文が長いですが、解いていきましょう。

今回の因子は人(因子Aとします)のみで、三人いるので三水準となります。

人以外の因子はないため、一因子三水準の問題です。

問題文のデータを、下表のように少し手を加えました。

\[\]

①データの二乗表を作る。

二乗表を作ると下表のようになります。

測定データのそれぞれの値を二乗します。

\[\]

②修正項(CT)を求める。

修正項(CT)は下式より求まります。

\[修正項(CT)=\frac{(データの合計)^2}{データ数}\qquad=\frac{65×65}{13}=325\]

\[\]

③各平方和(総平方和\(S_T\)、級間平方和\(S_A\)、級内平方和\(S_E\))を求める

各平方和を求めていきます。

まずは総平方和\(S_T\)は

\[総平方和S_T = \sum (データの二乗)- 修正項(CT)=403-325=78\]

\(\sum (データの二乗)\) は、①で作成した二乗表を参考にしてください。

次に級間平方和\(S_A\)は

\[級間平方和S_A=\displaystyle \sum_{i=1}^n \frac{(A_i の合計)^2}{A_i のデータ数} – 修正項(CT)\]

\[S_A=\frac{21×21}{5}+\frac{20×20}{5}+\frac{24×24}{3}-325=35.2\]

三つ目の分母だけ「3」ですが、これは私の測定回数が3回のためです。

父と母は5回測定しているので、分母は「5」になります。

最後に誤差平方和\(S_E\)は

\[誤差平方和S_E=総平方和S_T-級間平方和S_A\]

\[S_E=78-35.2=42.8\]

\[\]

④各自由度(総自由度\(Φ_T\)、因子Aの自由度\(Φ_A\)、誤差の自由度\(Φ_E\))を求める

各自由度を計算すると、下記の通りです。

- 全体の自由度\(Φ_T=総データ数-1 = 13-1=12\)

- 因子Aの自由度\(Φ_A=水準数-1=3-1=2\)

- 誤差の自由度\(Φ_E=Φ_T-Φ_A=12-2=10\)

\[\]

⑤各不偏分散と分散比を求める

以下のように計算できます。

\[V_A=\frac{S_A}{Φ_A}=\frac{35.2}{2}=17.6\]

\[V_E=\frac{S_E}{Φ_E}=\frac{42.8}{10}=4.28\]

\[F_0=\frac{V_A}{V_E}=\frac{17.6}{4.28}=4.112\]

\[\]

⑥分散分析表を作る

以上の計算をまとめると、下表のような分散分析表ができます。

\[\]

⑦F検定を行い、判定する

F表は下の通りです。

分散比\(F_0\) に対して、F検定を行うと、

\[F_0=4.112 \qquad > \qquad F(2,10;0.05)=4.10\]

分散比\(F_0\) がF検定表の値より大きいため、水準間に有意な差が見られると判定できます。

\[\]

⑧各水準の母平均の点推定を行う

水準間に有意な差がみられたので、点推定を行います。

といっても、ただの割り算です。点推定の値は、

- \(A_父=\frac{21}{5}=4.02\)

- \(A_母=\frac{20}{5}=4.00\)

- \(A_私=\frac{24}{3}=8.0\)

\[\]

⑨信頼区間の幅を求める

信頼区間を信頼度95%で求めます。

信頼区間の幅は、\(水準の平均±t(Φ_E,0.05)×\sqrt{\frac{V_E}{n_i}}\) で求められます。

※\(n_i\) :各水準ごとの観測数

t表より、\(t(10,0.05)=2.228, V_E=4.28\) なので、計算すると、

\(A_父\)水準の母平均の区間推定は、\(4.02±2.06\)

\(A_母\)水準の母平均の区間推定は、\(4.00±2.06\)

\(A_私\)水準の母平均の区間推定は、\(8.00±2.66\)

この結果を図示すると、下図のようになります。

図を見てわかることは、\(A_私\)の中心値が大きいことがわかりますが、信頼区間の幅も大きいことが分かります。

信頼区間の幅が大きい理由は、観測数が水準父と水準母に比べて少ないため、データの精度が悪いからです。

\[\]

⑩水準間の差を検定する

QC検定2級の出題範囲を逸脱している気もしますが・・・

水準間の差を検定してみます。

ただし、水準\(A_私\) の観測数が水準\(A_父\)と水準\(A_母\)より少ないため、\(lsd=t(Φ_E,0.05)×\sqrt{\frac{2V_e}{n}}\) が使えません。

チューキー・クレーマーの方法で検定統計量\(t_{ij}\) を考えてみます。

\[|A_父-A_母|=0.02 \qquad |A_父-A_私|=3.98 \qquad |A_母-A_私|=4.00\]

\[lsd’_1=t(10,0.05)×\sqrt{4.28×(\frac{1}{5}+\frac{1}{3})}\]

\[lsd’_1=2.228×\sqrt{\frac{34.24}{15}}=3.366\]

\[lsd’_2=t(10,0.05)×\sqrt{4.28×(\frac{1}{5}+\frac{1}{5})}\]

\[lsd’_2=2.228×\sqrt{\frac{8.56}{5}}=2.915\]

\(lsd’_1\) は「父ー私、母ー私」を比較した時の最小有意差で、\(lsd’_2\) は「父ー母」を比較した時の最小有意差になります。

計算結果をまとめると、下の関係が成り立ちます。

\[|A_父-A_母|<lsd’_2 \qquad |A_父-A_私|>lsd’_1 \qquad |A_母-A_私|>lsd’_1\]

ということで、「父と母の間になでなでの有意な差があるとは言えないが、父と私、または、母と私の間にはなでなでに有意な差がある」 ということが分かりました。

やったね!ヾ(´∀`)ノ

有意差については、信頼度95%の範囲を表した図を見ても直感的に理解できますね。

\[\]

まとめ

①実験計画法とは、少ない検証数で一番良い水準を見極めること

②フィッシャーの三原則は「反復、無作為、局所管理」

③分散分析法では、「級間変動>級内変動」を確認

④分散分析の手順は、回帰分析の時とほぼ同じ

⑤最小有意差\(lsd\)は、チューキー・クレーマーの方法からきてるっぽい

⑥実例を解いてみよう

\[\]

今回は実験計画法の基礎と一元配置の問題を解きました。

次回も引き続き実験計画法を勉強しますが、二元配置実験について勉強していきます。

\[\]

[…] 問題を解く手順は、前回の記事「実験計画法1 一元配置実験」で紹介した、手順とほぼ同じになります。 […]

[…] また次回もよろしくお願いします。 […]

大変参考にさせてもらっております。

いくつか質問よろしいでしょうか。

この場合のF検定は片側検定と考えるのでしょうか?だから有意水準5%とあったら素直にαを0.05と考えるのですか?

でも推定をt分布で行うときもαを0.05としていますよね?どのように考えたらよいでしょうか。

ご愛読ありがとうございます。

分散分析(F検定)では、片側検定を考えます。

理由は、「ばらつきが大きい状態」のみを異常とみなして検定するためです。

そのため、有意水準5%と指示があれば、α=0.05 と考えれば大丈夫です。

推定でt分布を使用する理由は、データの平均値の分布(=信頼区間)が知りたいからです。

したがって、実験計画法では、F検定によってデータ間のばらつきに差があるかを検定します。

一方、得られた実測データがt分布に従うと仮定して、データの分布(信頼区間)を推定します。

慣れるまでは難しいテーマですが、ここを乗り越えられれば合格に一気に近づきます。

引き続き当ブログをご愛顧賜りますようよろしくお願いいたします。

ご説明ありがとうございます。

持っている参考書や他の統計に関するサイトを調べても説明がなかったところなので助かりました。頑張ります!